Il 21 gennaio scorso è stato commemorato il centenario della nascita, a Livorno, del Partito Comunista d’Italia (PCd’I). La ricorrenza ha avuto una notevole risonanza mediatica da parte della stampa borghese e liberale, tutta interessata ad ascrivere alla scissione di Livorno – e, quindi, ai comunisti – la responsabilità dell’affermazione del fascismo: una tesi del tutto campata in aria e funzionale a puntellare il traballante edificio della democrazia capitalistica in crisi dagli scossoni che anche il solo stesso fantasma di una rivoluzione comunista potrebbe procurare.

D’altra parte, c’è stato un profluvio di iniziative promosse da quel che resta della sinistra c.d. “radicale” e dai cascami dello stalinismo, che hanno celebrato l’evento rivendicando la loro diretta discendenza dal “partito di Gramsci e Togliatti”: anche questa una lettura non solo “nostalgica”, ma profondamente erronea, perché il “partito di Togliatti” non è quello del 1921 – il PCd’I – ma quello del 1943 (il PCI), al quale preparò la strada il “partito di Gramsci” del 1923‑1926, dopo aver esautorato con una manovra burocratica sostenuta dall’Internazionale la direzione in quel momento alla testa del partito, e cioè quella di Bordiga. Perché qui sta il nocciolo della questione: quello del 1921 era il “partito di Bordiga”, non quello di Gramsci e Togliatti (né tampoco di Berlinguer fino ad Occhetto); e la sinistra riformista e post‑stalinista non ha perciò alcuna legittimità per rivendicare la discendenza dal primo (un partito che, sia pure con tantissimi limiti politici, aveva un programma e una prospettiva rivoluzionari), ma tutt’al più dal secondo (il partito, invece, che è stato fondamentale per la ricostruzione dello Stato borghese).

E infine, abbiamo assistito a diverse iniziative curate da piccole organizzazioni che si richiamano al marxismo rivoluzionario: più o meno pregevoli, ma tutte incentrate semplicisticamente sulla singola vicenda della rottura di Livorno, quasi si fosse trattato di un episodio isolato della storia del movimento operaio.

Non fu invece così, e per ovviare a questa significativa lacuna, presentiamo ai nostri lettori l’approfondito saggio di Corrado Basile che inquadra la nascita del PCd’I nella prospettiva internazionale degli eventi che segnarono quel frangente storico, prodotto dell’incrocio di diversi elementi: dalla fine del Biennio Rosso in Italia e l’affacciarsi del fascismo, alla crisi del Partito Comunista tedesco sullo sfondo del processo rivoluzionario in Germania; dall’isolamento della Rivoluzione russa e la crisi del neonato Stato sovietico, all’incipiente “zinovievizzazione” dell’Internazionale Comunista. Tutti fattori, questi, che proiettarono la loro ombra sulla nascita del partito italiano, determinandone – insieme agli errori della prima direzione – il corso dei primi anni di vita. Ecco perché l’autore del testo sostiene che la rottura di Livorno «non fu un’operazione molto ben riuscita», dato che, pur essendo «un atto necessario e sacrosanto», esso rappresentò «una sconfitta politica … di tutta la sinistra».

Benché sia corposo, abbiamo ritenuto di presentare il saggio nella sua interezza per evitare che una lettura “a puntate” possa affievolire la logica storico‑politica stringente che lo attraversa.

Un caloroso ringraziamento va al compagno Paolo Casciola, curatore del sito dell’Associazione Pietro Tresso su cui il testo è già stato pubblicato nel settembre 2016, nonché al suo autore, il compagno Corrado Basile, per averci offerto la loro disponibilità a ripresentarlo qui.

Anticipiamo che nelle prossime settimane torneremo sul tema della nascita del PCd’I e sui suoi primi anni di vita.

Intanto, buona lettura.

La Redazione

Gli “aspetti negativi” della nascita del Partito Comunista d’Italia

Per una critica non riformista della scissione di Livorno del 1921

Corrado Basile

In gennaio e in febbraio sono state effettuate, come si verifica ogni anno, le celebrazioni della nascita nel 1921 del Partito Comunista d’Italia da parte dei raggruppamenti che dichiarano di rifarsi alle tradizioni rivoluzionarie del movimento operaio. Non c’è stato chi non si sia dedicato con maggiore o minore impegno al ricordo delle origini del PCd’I.

Tuttavia, per motivi diversi, che non staremo qui a esaminare perché il nostro scopo non è quello di avviare una polemica con qualcuno (e proprio perciò abbiamo lasciato passare un po’ di tempo), tutti, proprio tutti, hanno taciuto su un importante problema storiografico e politico, al quale pensiamo sia invece necessario cominciare a prestare attenzione. Per non appesantire il discorso ci asterremo dall’infarcire questo scritto di note e riferimenti bibliografici, ma siamo ovviamente disposti a fornire, a quanti ce le chiedano, tutte le spiegazioni e le indicazioni del caso. Vogliamo enunciare una tesi nel modo più netto possibile, anche se saremo costretti a fare alcune precisazioni.

* * *

A dir poco, le celebrazioni della nascita del PCd’I si sono collocate sotto il segno del genericismo, quando non della confusione, e questo metodo di avvicinarsi alla storia passata non ha mai prodotto risultati seri e soddisfacenti, se non quello, forse, di consentire un proselitismo di piccolissimo cabotaggio a coloro che lo impiegano.

Facciamo soltanto un paio di esempi relativi a queste celebrazioni.

Alcuni hanno ricordato, con riferimento alla scissione del 1921 dal Partito Socialista, la dichiarazione di intenti della Frazione comunista costituita ai convegni di Milano e Imola verso la fine del 1920, una dichiarazione che all’epoca – quando la costituzione di un autentico partito rivoluzionario in Italia si era fatta improcrastinabile e una parte dei socialisti sotto la guida di Amadeo Bordiga ruppero gli indugi – fu senz’altro efficace, ma nulla di più. Questa dichiarazione d’intenti è passata alla storia come i “dieci punti di Livorno”. I gruppi che si richiamano alla “sinistra comunista” fanno parte della categoria di coloro che hanno esaltato quei “dieci punti”. Riassumiamoli: si cominciò dall’inconciliabilità degli interessi del proletariato con quelli della borghesia e dalla caratterizzazione dello Stato come strumento di quest’ultima, strumento da abbattere con la violenza, e si giunse ad affermare la necessità di un partito che incarnasse gli interessi del proletariato; dopodiché si enunciò la tesi secondo la quale la guerra del 1914‑18 avrebbe aperto una crisi insanabile del sistema capitalistico, che soltanto una dittatura comunista basata sui consigli dei lavoratori avrebbe potuto risolvere.

Non ci soffermiamo sulla definizione fin troppo sommaria della crisi capitalistica del primo dopoguerra, molto più vicina alla teoria della “crisi mortale” del capitalismo elaborata dai gruppi di ultrasinistra che a quella più articolata della Terza Internazionale. Si veda in proposito la “Relazione sulla crisi economica mondiale e sui nuovi compiti dell’Internazionale Comunista” svolta da Trotsky al terzo congresso di quest’ultima a Mosca (giugno‑luglio 1921).

La teoria della “crisi mortale” fu alla base, sia pure tra discussioni accese, della storia dell’organizzazione operaista denominata KAPD (Partito operaio comunista tedesco), che ruppe con la KPD, sottraendole più o meno la metà degli iscritti alla fine del 1919, e poi venne ripresa all’interno della KPD stessa nel corso del 1921, con qualche adattamento, dai teorici della “offensiva rivoluzionaria”, secondo i quali sarebbe stato possibile, anche a partire dalla lotta di un settore specifico e limitato del proletariato, forzare la storia e liberare la rivoluzione cominciata nella Russia zarista dalle pastoie di una politica economica come la NEP, che interpretavano come un “passo indietro” causato dall’inerzia – cui vari fattori, principalmente soggettivi, avevano contribuito – della classe operaia in Occidente.

Della teoria della “offensiva”, palesemente contro l’impostazione che era propria dell’Internazionale, si fecero portatori i delegati dell’Internazionale stessa in Germania (Béla Kun, Pogány‑Pepper e Gural’skij‑Kleine, che vennero chiamati “turchestani” per la rozzezza delle loro argomentazioni) legati a Zinov’ev, allora schierato contro le analisi e l’indirizzo che avevano dato vita al primo esempio di quella che divenne rapidamente la tattica del “fronte unico” (la “Lettera aperta” della KPD alle organizzazioni politiche e sindacali operaie del gennaio 1921).

Quanto le posizioni del gruppo dirigente del PCd’I fossero vicine alla teoria della “crisi mortale” del sistema – considerata cioè definitiva, per quanto temibilmente si potessero manifestare i sussulti delle forze borghesi – fu dimostrato a sufficienza, fatte alcune riserve per Bordiga, dall’intervento di Terracini, capo della delegazione del PCd’I (non si dimentichi questo particolare), al terzo congresso dell’Internazionale, a pochi mesi di distanza dall’assise di Livorno e dalla cosiddetta Azione di Marzo che interessò i lavoratori di un distretto minerario della Germania, impegnandoli in un’insurrezione locale senza il sostegno del resto del proletariato.

Umberto Terracini

Terracini, proveniente come Gramsci dal gruppo dell’Ordine Nuovo e inserito in posizione rilevante nel primo Esecutivo dell’organizzazione italiana, era divenuto uno stretto collaboratore di Bordiga. Lenin in persona si incaricò di rispondere nell’essenziale alla sortita dell’italiano, che avvenne anche a nome delle delegazioni tedesca e austriaca. Lenin concentrò, come è noto, la propria attenzione sulle conseguenze pratiche di certe analisi, cioè sulla pretesa che non fosse necessario procedere alla conquista della maggioranza dei lavoratori ai principi del comunismo. L’argomento all’ordine del giorno era infatti la tattica comunista e di essa si doveva parlare. Alla teoria che stava dietro l’ultrasinistrismo, e non solo di Terracini, si sarebbe dovuto riservare lo spazio della critica teorica, ma il corso degli eventi non consentì questo supplemento di polemica, che pure avrebbe agevolato sia l’elaborazione della tattica del movimento sia il suo inquadramento su presupposti analitici non dilettanteschi e soprattutto non banalmente operaisti come quelli degli “offensivisti”, che trascuravano di occuparsi dei problemi complessivi della società.

Al congresso si fece sentire, in termini critici rispetto alla analisi compiuta per conto dell’Esecutivo da Trotsky la voce del “turchestano” Pogány‑Pepper, il quale sostenne, proprio sulla base della teoria della “crisi mortale”, che di una fase di riflusso della lotta di classe del proletariato dopo il “biennio rosso” non si dovesse parlare in generale, avallando in buona sostanza l’idea che causa di un “riflusso” avrebbe potuto essere soltanto il prevalere eventuale di una politica “passiva” da parte dei partiti comunisti. Fu facile per Trotsky rispondergli, ma non vi fu una discussione molto approfondita. Abbiamo accennato alle riserve da fare per Bordiga relativamente alla vicenda di cui stiamo parlando: Bordiga non sostenne mai la teoria piuttosto superficiale e un po’ sgangherata degli offensivisti, ma è sicuro che non poteva essere all’oscuro delle idee portate al congresso da Terracini, il quale non compì un atto di indisciplina rispetto alla delega ricevuta dal partito italiano, come confermato dal silenzio in proposito dell’Esecutivo di questo dopo il congresso stesso. A un’alzata d’ingegno estemporanea è stato invece fatto credere, per esempio, da Bruno Maffi – redattore dopo la morte di Bordiga della Storia della sinistra comunista, che era stata iniziata dal comunista napoletano – e da Luigi Gerosa – curatore degli Scritti 1911‑1926 dello stesso Bordiga.

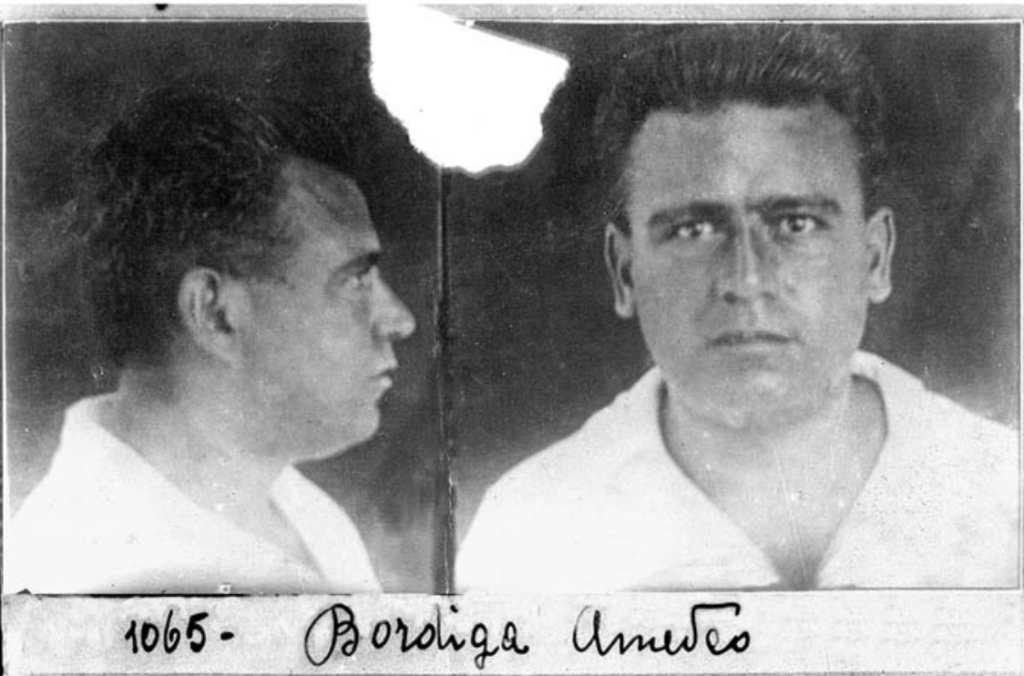

Amadeo Bordiga in una foto segnaletica della polizia

Tornando ai “dieci punti” di Livorno è opportuno sottolineare che, forse, a una dichiarazione d’intenti come quella non si poteva chiedere di essere qualche cosa di più. Ma è altrettanto opportuno rilevare che a tale dichiarazione si richiamano, senza mezzi termini, anche gli stalinisti di oggi, sulla pericolosità dei quali bisognerebbe concentrare non poca attenzione, visto che essi con le tradizioni rivoluzionarie non hanno proprio nulla a che fare. Da questo particolare punto di vista, oltre che in generale, i “dieci punti”, pur giustamente famosi, non risolvono alcun problema. E aggiungiamo che la teoria della “crisi mortale” del capitalismo rispuntò fuori anche al vertice dell’Internazionale a partire dal 1924, con effetti devastanti mentre il movimento comunista avrebbe invece dovuto affrontare le difficoltà scaturite poco tempo prima dalle sconfitte pesantissime in Bulgaria e in Germania.

Altri gruppi, tra quelli che hanno voluto ricordare oggi la scissione di Livorno, hanno messo nello stesso calderone Bordiga e Gramsci, entrambi protagonisti, questo è indubbiamente vero, della rottura con il PSI, ma a titolo molto diverso: il secondo rimase in posizione defilata (rispetto allo stesso gruppo dell’Ordine Nuovo, che come quello del Soviet si era pronunciato per la scissione) e conobbe rapidamente, dopo il 1923, quando giunse alla guida del partito, una deriva di tipo opportunistico, finendo come “stalinista di destra” nel 1926 (si veda la famosa lettera dell’ottobre al Comitato Centrale del Partito sovietico non inoltrata da Togliatti). Dopodiché Gramsci fu arrestato dalle autorità fasciste.

Fino al 1923 egli aveva svolto un ruolo nell’apparato del partito come direttore dell’Ordine Nuovo, il quotidiano di Torino che aveva conservato la testata del periodico pubblicato all’epoca dell’occupazione delle fabbriche, e poi come delegato del PCd’I presso l’Internazionale. Giunto alla testa del partito Gramsci, lungi dal renderlo più “bolscevico”, come qualcuno si è spinto inopinatamente a sostenere, fu responsabile quanto Togliatti della stalinizzazione e dello smantellamento di ciò che a Livorno era stato costruito, e si può discutere quanto si vuole sui suoi dubbi e le sue incertezze senza intaccare minimamente questo dato di fatto.

Gramsci si era ispirato a una sterile concezione aziendalista della lotta di classe all’epoca del primo Ordine Nuovo, concezione soltanto in parte riscattata con il famoso documento inviato al secondo congresso della Terza Internazionale, che però fu redatto sotto la non trascurabile pressione dei bordighisti torinesi: ci riferiamo al testo intitolato “Per un rinnovamento del Partito Socialista”. All’attribuzione a Gramsci – che si era allontanato alquanto dalla maggioranza del gruppo dell’Ordine Nuovo – di un ruolo nell’apparato del nuovo partito aveva contribuito anche l’atteggiamento “benevolo” tenuto nei suoi confronti proprio da Bordiga, che, come ricordato da tutti gli storici, si spese contro le resistenze al suo inserimento nel Comitato Centrale eletto a Livorno. Tali resistenze si erano basate soprattutto sulle posizioni filo‑mussoliniane espresse nel 1915 dall’allora socialista sardo. L’atteggiamento di Bordiga verso Gramsci meriterebbe un’indagine che potrebbe rivelare particolari interessanti su entrambi i personaggi.

Antonio Gramsci

Nelle celebrazioni della scissione di Livorno, l’assimilazione di Bordiga e Gramsci, gli scritti e i discorsi dei quali purtroppo sono ormai conosciuti da pochi, può trovare una spiegazione come un furbesco tentativo da parte dei promotori – magari in buona fede, non abbiamo difficoltà a concederlo, ma non sarebbe affatto una “attenuante”, semmai una “aggravante” – per far leva sull’ignoranza dei giovani che si accostano alla politica con motivazioni di sinistra, nell’idea che inventare un passato “glorioso” indifferenziato, una sorta di calderone con dentro di tutto, possa servire a circondare con un alone di rispettabilità un’attività a dir poco inconcludente.

In controtendenza rispetto alle celebrazioni cui abbiamo assistito, vogliamo tentare di mettere in evidenza proprio il problema che è stato trascurato od offuscato, dal quale si possono ricavare utili ammaestramenti. Non è cosa facile, perché si sovrappongono molte questioni. Ma cercheremo di non perdere il filo.

* * *

È noto che, secondo la storiografia che potremmo definire “ufficiale”, la nascita del PCd’I sarebbe stata una iattura per il movimento operaio italiano e per tutto il paese, dove nel giro di due anni si insediò il regime fascista. Nessun autore, tra gli storici e i giornalisti “accreditati”, è stato però tanto superficiale da scaricare sulle spalle del piccolo partito nato a Livorno la responsabilità dell’avvento al potere di Mussolini, con tutto ciò che ne seguì, laddove semmai in quell’avvento c’entrò qualcosa la politica ufficiale del Partito Socialista, in mano alla tendenza “massimalista” che aveva trionfato fino al congresso di Livorno.

Pur se indubbiamente indebolito dall’abbandono dei comunisti e pur se sempre sottoposto alle pressioni della sua base proletaria, il PSI non introdusse infatti cambiamenti significativi nel registro che aveva caratterizzato la sua azione precedente. Tale registro fu di puro e semplice contenimento dell’offensiva capitalistica in atto, senza cogliere la portata effettiva che essa aveva: quella della ricerca di una sconfitta decisiva del movimento operaio da parte dei settori più attivi e scaltri della borghesia. La politica del vertice massimalista era stata espressa molto chiaramente nel 1920 da un editoriale dell’Avanti!, che passiamo a citare. Parafrasare la tesi dell’articolo, che a una lettura superficiale sembra trasudare “buon senso”, significherebbe togliergli il valore documentario che possiede: «Non andare al potere finché il proletariato non è capace di esercitare la sua dittatura, ma non impegnarsi nella lotta per la dittatura prima che la lotta non si delinei a favore del proletariato» (“Sulla via aperta”, Avanti!, ed. piemontese, 27 aprile 1920, articolo non firmato, forse attribuibile ad Arturo Vella). Lo slogan dell’articolo può essere tradotto come segue: «Non fare nulla per cambiare il corso naturale delle cose».

Le parole dell’Avanti! danno un’immagine quasi plastica di ciò che rappresentò la direzione del Partito Socialista, facendosi, da un lato, portatrice di spinte classiste del proletariato (non si dimentichi la data dello scritto, apparso nel pieno del “biennio rosso” e di un’intensa attività dei militanti) e, dall’altro, incistando queste stesse spinte in bolle di impotenza. Su tale base si sviluppò il rifiuto del massimalismo italiano di accettare la rottura con la componente riformista dei Turati e dei D’Aragona – minoritaria, ma saldamente collocata nel Gruppo parlamentare, nei sindacati e nelle cooperative, non meno che nelle amministrazioni locali, e per di più non compromessa in operazioni di tipo apertamente sciovinistico durante la guerra. I riformisti, dalle strutture nelle quali erano presenti, perseguivano i loro obiettivi a dispetto della direzione del partito, che tuttavia spesso rimase inerte o si limitò a critiche senza conseguenze di ordine pratico.

I massimalisti ritenevano, e lo avevano dichiarato, che si dovesse procedere all’eliminazione della corrente capeggiata da Turati, ma senza danneggiare l’apparato del partito e quindi volevano che l’adesione alla Terza Internazionale, già avvenuta, si consolidasse concedendo che le procedure per l’estromissione dei riformisti venissero stabilite, anche quanto a tempi di esecuzione, in Italia, dove l’Internazionale avrebbe dovuto accontentarsi di aspettare i comodi di Serrati aprendogli una particolare linea di credito, con il rischio che le cose si trascinassero in lunghezza. Di qui lo sviluppo della resistenza alle condizioni di ammissione all’Internazionale stessa da parte dei massimalisti, sulla quale resistenza lo stesso Serrati stese un velo di sinistrismo durante il secondo congresso di Mosca nell’estate 1920 (questione agraria e nazionale‑coloniale). Non possiamo dedicare spazio a quest’ultimo episodio, ma è interessante ricordare che Bordiga, di ritorno dallo stesso congresso, al quale partecipò come rappresentante della Frazione comunista astensionista del PSI, dichiarò di concordare con le critiche di merito di Serrati, riproponendosi di tornare sull’argomento, cosa che gli fu impedita, va riconosciuto, dallo sviluppo degli avvenimenti in Italia.

Per riflettere sulla scissione di Livorno è importante non trascurare neppure per un momento quanto abbiamo affermato, e cioè che nel massimalismo si esprimevano spinte sane del proletariato a contrastare le mosse della borghesia e a prendere se possibile, nell’ambito di questa reazione, un’iniziativa che andasse alla radice di tutti i problemi.

Questo dato è particolarmente significativo e se lo si trascura la storia del massimalismo rischia di diventare quella di un gruppo di capi del movimento operaio incapaci e perfino ridicoli, che riuscirono tuttavia a imbrogliare i lavoratori. È capitato spesso che le ricostruzioni storiche siano scivolate lungo questa china. Ma un’impostazione del genere spiega poco il corso delle cose e può trovare sbocco addirittura nel far ricadere l’incapacità dei dirigenti massimalisti sul proletariato stesso che li aveva scelti per rappresentarlo. E così non si farebbero grandi passi avanti nella comprensione dei fatti. Come, d’altronde, non si può liquidare con uno schemino banale e disarmante lo stesso Serrati, che, da direttore dell’Avanti!, aveva guidato con abilità e perfino con coraggio (si pensi alla sua presenza durante l’insurrezione di Torino del 1917) l’opposizione alla guerra da parte del PSI, prescindendo da tutti i limiti che tale opposizione (iniziata con il famoso “né aderire, né sabotare” del 1915) aveva avuto. E, se non si può liquidare così Serrati, che entrò nel PCd’I nel 1924 con una parte della sua corrente, non lo si può fare nemmeno con tanti altri socialisti.

Ebbene, paradossalmente, il compito di scaricare sul PCd’I le responsabilità dell’avvento del fascismo è stato assolto, senza volerlo, proprio da coloro che, nelle celebrazioni, hanno esaltato, fuori da ogni senso della misura, la scissione del movimento socialista nel 1921 e la politica intrapresa dalla nuova organizzazione, legata al nome di Bordiga. Quest’ultimo ne fu infatti il principale esponente, almeno fino a quando venne arrestato agli inizi del 1923 e sostituito, assieme a tutto il Comitato Esecutivo eletto al primo congresso e confermato al secondo (marzo 1922), con una manovra di Gramsci e di Togliatti avallata dal vertice di allora della Terza Internazionale, che si trovava, e non proprio felicemente, nelle mani di Zinov’ev.

Grigorij Evseevič Zinov’ev

Zinov’ev fu ucciso negli anni Trenta durante il Grande Terrore staliniano, ma non si può tacere che egli, responsabile della linea seguita in Italia dall’Internazionale tra il 1919 e il 1921, incarnò le posizioni di una particolare corrente bolscevica che non erano in tutto e per tutto assimilabili a quelle di Lenin. Sarebbe molto utile un lavoro che raccogliesse, con un apparato critico adeguato, i documenti dell’attività svolta da Zinov’ev con riferimento all’Italia. Chi si occupa di storia del movimento comunista dovrebbe sapere perfettamente come andarono le cose, prendendo atto delle variazioni e correzioni cui lo stesso Zinov’ev aveva sottoposto il suo “sinistrismo”, per esempio l’anno prima, in ottobre, allorché si era collocato tra i promotori della scissione di Halle della socialdemocrazia indipendente in Germania, con la sinistra maggioritaria di questo partito che confluì nella KPD sulla base dei risultati del secondo congresso di Mosca. Se il ruolo di Zinov’ev, che virò apparentemente “a sinistra” dopo un anno, al momento della decisione nei confronti dei socialisti italiani, non viene sufficientemente posto in risalto, con il risultato di appiattire troppo sui suoi comportamenti tutto il vertice bolscevico, ci si rende complici di una mistificazione bella e buona. Aggiungiamo soltanto che nemmeno nel giro di un anno egli fu protagonista, con Bucharin e altri, delle resistenze alla tattica del “fronte unico”.

A parte questo, se è vero che la scissione di Livorno fu un atto necessario e sacrosanto contro le inconcludenze dal punto di vista degli interessi del proletariato da parte dei dirigenti del massimalismo, è vero anche che essa fu al tempo stesso una sconfitta politica della sinistra del PSI, di tutta la sinistra, che aveva condiviso in linea di massima la piattaforma politica della direzione del partito fino a quel momento. Ci riferiamo al programma approvato al congresso di Bologna del 1919, che ratificò l’adesione alla Terza Internazionale. Su questo programma Bordiga aveva dichiarato, per la Frazione da lui rappresentata, che non vi erano divergenze sostanziali salvo sulla scelta di partecipare alle elezioni. In certo senso, con la scissione di Livorno si effettuò, ottemperando alle tesi dell’Internazionale, un paradossale recupero del testo approntato dalla commissione composta da Serrati, Gennari, Bombacci e Salvatori, i quali avevano preso spunto per lo più da un documento pubblicato proprio nel Soviet e, tolto Serrati, furono con gli scissionisti due anni dopo.

In parole povere, vogliamo sostenere che la rottura di Livorno, per quanto imposta dall’incancrenirsi, per colpa dei massimalisti, della situazione interna del PSI, non fu un’operazione molto ben riuscita. Ecco perché abbiamo, nel titolo stesso di queste note, parlato di “aspetti negativi” della scissione del 1921.

È evidente che al PCd’I appena formato non era precluso darsi un programma immediato d’azione capace di compensare questo difetto, affrontando il problema di come il proletariato potesse fronteggiare l’offensiva capitalistica in atto, cioè sia l’intervento in essa dello Stato, sia lo scatenamento dello squadrismo fascista, fenomeno nuovo nel panorama politico italiano e internazionale (l’estrema destra tedesca impiegò più tempo di quella mussoliniana a mettere in atto qualcosa di simile). Forse in un lavoro precedente non lo abbiamo messo in luce nel modo esauriente e diretto che sarebbe stato opportuno, anche se dal testo di Amadeo Bordiga politico (si veda la parte centrale del libro) i lati negativi dell’operazione compiuta a Livorno traspaiono. Compiuta questa moderata autocritica, concediamo senz’altro che si possa celebrare l’anniversario della fondazione del PCd’I, a condizione però di non esagerare.

Nella sconfitta politica di tutte le componenti della sinistra del PSI, quindi sia degli scissionisti sia dei «comunisti unitari» di Serrati, sta il nodo che deve affrontare una storiografia militante per capire veramente che cosa successe allora e dopo, cominciando a parlare sul serio di politica.

* * *

Su quanto accadde dopo il congresso di Livorno è infatti necessario porsi alcune domande. Perché la manovra di Gramsci e Togliatti con la quale nell’estate del 1923 Bordiga e i suoi compagni furono eliminati dalla direzione del partito riuscì, spezzando la continuità politica e organizzativa del partito? Il PCd’I, nonostante il duro confronto con l’offensiva fascista e la grave sconfitta del proletariato nell’agosto del 1922, seguita dalla Marcia su Roma, era infatti impegnato ancora nella complessa opera che venne definita di “inquadramento”.

E ancora: perché la manovra di Gramsci e Togliatti contro Bordiga e l’Esecutivo del partito riuscì in modo quasi indolore? Ripetiamo che siamo nel 1923: l’Internazionale non era in grado di operare autonomamente in Italia, non aveva gli strumenti organizzativi per farlo, cioè non disponeva di uomini adatti al compito. Tra gli elementi più costantemente impegnati da essa nel periodo di cui stiamo trattando figura Humbert‑Droz, il cui zelo burocratico rispetto all’Esecutivo di Mosca è fuori discussione, ma i cui interventi non brillarono per abilità e incisività. Altri militanti furono occasionalmente presenti in Italia, ma non agirono meglio di Humbert‑Droz, per esempio Manuil’skij, Kolarov e Rákosi (tutti divenuti successivamente stalinisti). Non si può sostenere che il loro operato abbia coinciso con un’attività impostata organicamente per raggiungere determinati risultati.

È un elemento di cui tener conto. Per di più l’Internazionale era impegnata in problemi enormi anche altrove (in primis in Germania) e a Mosca stava iniziando quella che si palesò rapidamente come una lotta per il potere tra le forze della rivoluzione e quelle della controrivoluzione staliniana. In Italia si sarebbe dovuto provare ad affiancare con elementi validi il vertice del PCd’I imponendogli – nel quadro di una discussione approfondita, che non ci fu, e non ci fu sulla questione del fascismo in generale, su quella del fronte unico e del governo operaio, sul rapporto con i massimalisti desiderosi di restare sul terreno della Terza Internazionale, non meno che sull’occasione mancata dello sviluppo del movimento degli Arditi del Popolo – di disciplinarsi alle proprie direttive. Se la discussione non si svolse come sarebbe stato necessario fu colpa sia del PCd’I sia dell’Internazionale, almeno per quanto concerne la sua gestione zinovieviana, ma non si può che prenderne atto.

A Mosca si pensò allora che la soluzione di tutti i problemi consistesse nella destituzione di Bordiga e nell’affidamento della gestione del partito a elementi più docili rispetto a un orientamento che, tra l’altro, ormai era in crisi, e nessuna voce si levò a protestare contro una manovra che recò un danno enorme al PCd’I e al movimento operaio italiano. A questa manovra fece riscontro l’assurdo “antifrazionismo” di Bordiga e dei suoi compagni, i quali in sostanza si sottrassero, poco leninisticamente, va detto, alle responsabilità delle quali avrebbero dovuto invece farsi carico, nonostante tutte le difficoltà del momento.

La “sinistra comunista” tenne questo atteggiamento fino al 1926 e Bordiga lo protrasse nel periodo immediatamente successivo all’uscita dell’Italia dalla guerra del 1939‑45. Dopo il 1926 e fino alla fine della Seconda guerra mondiale si colloca quello che Arturo Peregalli e Sandro Saggioro hanno chiamato il “periodo oscuro” di Bordiga. Non molto diverso, nello stesso torno di tempo, fu l’atteggiamento di Trotsky fino alla sua espulsione dall’Unione Sovietica e dopo di essa.

Lev Davidovič Trotsky

Per dare risposta alle due domande che abbiamo formulato sopra bisogna “cercare” quindi in Italia e non altrove. Ma ci sono anche altre questioni. Eccole: corre un qualche tipo di rapporto tra il fenomeno del cambio di direzione del partito e la politica da esso seguita nei primi due anni di vita, cioè la sostituzione dell’Esecutivo di Livorno fu in qualche modo provocata dalle caratteristiche di questa politica, che ebbe esiti insoddisfacenti? Perché, infine, Bordiga e la “sinistra comunista italiana” – che, come sempre è stato sottolineato, si trovavano in posizioni di forza all’interno dell’organizzazione ancora nel 1924 – furono emarginati al punto che non rimase più traccia dello “spirito di Livorno”? Non si tratta, a nostro avviso, di un fenomeno di portata secondaria. E non ci si obietti che sul finire della Seconda guerra mondiale questo “spirito” tornò a manifestarsi, quando fu costituito il Partito Comunista Internazionalista, con un radicamento minoritario ma all’apparenza promettente, perché si trattò soltanto di una possibilità. Tale possibilità non si verificò per motivi che non staremo a ricordare, e lo affermiamo con rammarico. In altra sede ne abbiamo trattato abbastanza diffusamente, così come ne ha trattato Danilo Montaldi nel suo Saggio sulla politica comunista in Italia (1919‑1970), recentemente ripubblicato.

Sarebbe sciocco sostenere che le nostre domande non tengono conto della vittoria del fascismo in Italia e dello stalinismo nell’Unione Sovietica. Ribadito che siamo alle prese con il 1923, che Mussolini era appena arrivato al governo e che nell’Unione Sovietica la lotta per il potere era soltanto iniziata, le nostre domande oltretutto non sottintendono minimamente la convinzione secondo la quale sarebbe stato possibile continuare in Italia un percorso verso il rovesciamento della situazione a breve scadenza. A pensarlo fu piuttosto il “nuovo gruppo dirigente” del PCd’I, in sintonia con la teoria sciagurata, prevalsa a Mosca mentre Stalin vinceva e avallata da Zinov’ev che con Stalin fu alleato fino al 1925, secondo la quale la vittoria della reazione era l’anticamera di quella della rivoluzione, teoria alla quale sia Gramsci sia Togliatti si adattarono con una velocità degna di miglior causa, ma in qualche modo riconducibile alle carenze dell’analisi, da essi condivisa, del Comitato Esecutivo italiano nei suoi primi due anni di attività.

Una politica comunista non poteva mirare solo, a breve termine, alla conquista del potere oppure, se tale conquista non fosse stata possibile, come non lo fu, trincerarsi nella raccolta, improbabile alla scala dei grandi numeri necessari, delle forze da scatenare contro il nemico in un futuro non meglio precisato. La rivoluzione poteva e, perché no?, doveva essere pensata come un’avventura, ma non nel senso superficiale di un’incursione di un reparto di ardimentosi usciti all’improvviso dal buio della notte, perché di essa dovevano essere protagoniste le masse popolari del paese; e affinché ciò avvenisse era necessaria, oltre che una situazione di profondo squilibrio e difficoltà del sistema di potere della borghesia, che nel 1921 esisteva ancora, una fase più o meno lunga di lotte politiche preparatorie, non riducibili all’intervento nei sindacati e negli scioperi o alla pura e semplice, anche se coraggiosa, resistenza agli squadristi laddove necessario.

Il versante politico “di massa”, se si eccettua l’attività sindacale, mancò completamente nell’attività del PCd’I in Italia dopo il 1923 e mancò anche nei comportamenti della “sinistra comunista italiana”. Ci si dirà che non era possibile fare nulla, ma questa affermazione non varrebbe molto se non fosse seguita da una dimostrazione, che ci pare veramente difficile da mettere in piedi. Sarebbe lungo contrastare questa tesi e ci pare sufficiente constatare contro di essa il fatto che si basa unicamente sul senno di poi. E, oltretutto, non è quanto, sperando di suscitare una discussione, ci siamo proposti di evidenziare.

Non ci addentreremo qui nella crisi del regime seguita all’assassinio del deputato socialista Matteotti e nell’esperienza dell’Aventino, cioè della velleitaria uscita dal parlamento delle opposizioni (che Gramsci, criticato dalla “sinistra comunista”, considerò con un certo favore), perché sono episodi collocati troppo a ridosso del cambio di direzione del PCd’I. Ma non possiamo esimerci dal ricordare come, a distanza di poco più di dieci anni – con un tempo quindi più che sufficiente, nonostante il proseguimento della repressione governativa, a un’adeguata ripresa dell’attività del PCd’I dalle conseguenze pesanti della vittoria di Mussolini – la guerra per la conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia (dall’ottobre 1935 all’agosto 1936), che doveva garantire il “posto al sole” alla “grande proletaria”, oltre a corrispondere a esigenze geostrategiche della politica estera fascista, fu un’altra occasione perduta dalla “sinistra comunista”.

Alla guerra d’Etiopia si contrappose il generico anticolonialismo dell’emigrazione antifascista e la rivendicazione nell’agosto del 1936, subito dopo la proclamazione dell’“Impero”, del programma di un non più esistente fascismo “movimentista” da parte degli stalinisti.

Palmiro Togliatti in una foto segnaletica

Quello che è passato alla storia con il nome di “Appello ai fratelli in camicia nera” (scritto da Ruggero Grieco e firmato anche da Togliatti) mise in non cale ogni protesta di tipo antimperialista nel Paese, mentre sarebbe stato possibile sviluppare una campagna contro il regime; ne fanno fede le testimonianze degli studi storici sulla presenza di un’articolata rete comunista nel Paese che, poco tempo prima dell’avventura africana, era stato scosso da lotte sociali limitate a settori particolari del proletariato, ma abbastanza intense, anche e soprattutto per la situazione interna pesantemente aggravata dalla guerra (si veda, per esempio, il terzo volume della Storia del Partito Comunista Italiano di Paolo Spriano). A pagare i 40 miliardi di lire (traducibili nella situazione attuale, secondo le tabelle di riconversione storica delle monete, in circa 43 miliardi di euro) necessari allo smantellamento manu militari dello Stato del Negus furono infatti le masse popolari.

Si tenga presente che la guerra d’Etiopia trova riscontro per proporzioni soltanto nella guerra d’Algeria della Francia dopo la Seconda guerra mondiale. E non ci si venga a dire che lo sviluppo di accese lotte antimperialiste in Francia in quest’ultima circostanza fu agevolato dalla presenza nella colonia di un movimento nazionalista borghese di tipo rivoluzionario. La resistenza del Negus agli invasori italiani aveva indubbiamente un impianto reazionario, ma non si può dire che, rispetto a Mussolini, essa non svolgesse un ruolo positivo. Come non ci si venga a dire che sarebbe stato “sufficiente” guardare con simpatia all’ipotesi di una nuova sconfitta di Adua per le truppe di Mussolini e dei suoi generali. Ciò non sarebbe stato per nulla sufficiente, se la preparazione di questa “nuova Adua” non avesse trovato conforto altro che nelle improbabili capacità militari di Hailé Selassié, poco sostenuto dai concorrenti imperialisti dell’Italia, o nell’imbelle pacifismo dell’opposizione antifascista, non idoneo a una sfida al regime di Roma, si potrebbe dire perfino da un punto di vista propagandistico.

Aggiungiamo che, se in Italia, nonostante la presenza di Bordiga, non esisteva una qualche struttura clandestina riconducibile alle posizioni della “sinistra comunista”, nell’emigrazione si era nel frattempo costituita e consolidata un’organizzazione, anche se minoritaria (alcune centinaia di aderenti dallo spirito molto militante), che aveva intrapreso un’attività e proprio a ridosso dell’inizio della guerra in Etiopia, mentre si svolgevano i preparativi in Europa dei Fronti Popolari, aveva tenuto un congresso. Ebbene, per tutta la durata del conflitto africano la Frazione bordighista all’estero si limitò a criticare il pacifismo che caratterizzava la linea dei Fronti Popolari e, nel suo congresso del 1936, contrappose all’azione militare di Mussolini il richiamo generalissimo alla rivoluzione proletaria come unico mezzo per contrastare la guerra, nella convinzione che ci si trovasse di fronte alla premessa diretta di un nuovo conflitto internazionale.

Tale convinzione fu presto contraddetta dalla Frazione stessa (al congresso dell’anno successivo) con l’esclusione di una possibilità del genere, e proprio mentre ci si avviava invece a rapidi passi verso la guerra generale del 1939‑45. Come la posizione del 1936 si sarebbe tradotta in pratica politica dell’organizzazione stessa e delle masse lavoratrici rimase un mistero. Lo conferma la lettura del giornale in italiano Prometeo e della rivista teorica in francese Bilan.

Non si può dimenticare nemmeno che il PCd’I nel 1921‑22 non si era impegnato – cosa che gli venne addirittura rimproverata dall’Internazionale nel 1924, senza risposte da parte sua – in un sostegno alla guerriglia in Libia contro l’invasione italiana, che si protraeva costringendo il governo di Roma ad aumentare il contingente militare inviato nella colonia sottratta a suo tempo alla Turchia.

* * *

Ma torniamo alla scissione di Livorno. Ci pare utile, per aprire una discussione, prendere in considerazione l’analisi compiuta da un dirigente comunista dell’epoca, che è stata volutamente trascurata da tutti coloro che si sono cimentati con l’argomento. Il dirigente in questione è Angelo Tasca, che dedicò la parte iniziale di un documento presentato alla Conferenza organizzativa di Como (1924) del PCd’I proprio alla nascita del partito, nel quale egli fece parte del Comitato Centrale e si occupò dell’attività nei sindacati e nelle lotte operaie. Il testo è intitolato “Schema di tesi della ‘minoranza’ del CC del PCI” (Lo Stato operaio, 15 maggio 1924)[1].

Angelo Tasca

Prima di citarlo è però necessaria una messa a punto sulla figura dell’autore, che alla Conferenza di Como lo presentò con le firme di altri esponenti dell’organizzazione nel chiaro intento di delineare uno schieramento, oltre che contro la sinistra, contro la maggioranza del Comitato Centrale (Gramsci). Alla fine di quella conferenza, però, Tasca appoggiò il gruppo di Gramsci e Togliatti nella speranza, subito frustrata, di vederlo evolvere sulle proprie posizioni. A questa sua aspettativa contribuì anche il consenso che il gruppo di Gramsci e Togliatti ricevette da Mosca, cioè da Zinov’ev.

Tasca scrisse il documento quando era schierato con il Comitato Esecutivo dell’Internazionale sulle questioni cruciali del fronte unico e del governo operaio, anche se sarebbe fuorviante sostenere che tale schieramento significasse una condivisione totale da parte sua dell’interpretazione restrittiva delle stesse questioni prevalsa al quinto congresso mondiale dello stesso anno e sarebbe invece più corretto collocarlo in sintonia con le tesi approvate dal precedente congresso del 1922. Non esistono dubbi in proposito. Precedentemente Tasca, comunque, si era disciplinato alla linea che, in contrasto con queste tesi, era prevalsa nel partito e che veniva ancora condivisa in buona misura dal nuovo gruppo dirigente di Gramsci e Togliatti.

Tasca descrisse dopo il 1924, con una parentesi nel Centro estero del partito installato a Parigi, una parabola che negli anni Trenta lo ricondusse, con un ruolo di vertice, nel Partito Socialista.

Nel 1938, mentre era nel Partito Socialista e si trovava su posizioni ferocemente antistaliniste non corrispondenti a quelle ufficiali dell’organizzazione, cioè contrarie alla linea dei Fronti Popolari, pubblicò in Francia un libro importantissimo e istruttivo: Nascita e avvento del fascismo. L’Italia dal 1918 al 1922 (uscito in Italia soltanto nel 1950), del quale si può condividere molto, a parte la tesi secondo cui nel nostro Paese nel primo dopoguerra sarebbe stata all’ordine del giorno una rivoluzione di tipo democratico. Questo lavoro di Tasca si trova nella biblioteca di molti militanti dei gruppi di estrema sinistra di oggi, ma ci sentiamo di affermare che sono pochi quelli che davvero lo hanno letto.

Comunque, in seguito all’occupazione della Francia da parte delle truppe tedesche (1940), Tasca lavorò per il regime di Vichy al ministero dell’informazione e all’École des cadres civiques del Segretariato generale alla propaganda, collaborando anche con regolarità sui temi della politica estera al settimanale L’Effort di Lione, diretto dall’ex socialista Paul Rives. Tale periodico era espressione della tendenza della SFIO (ossia del partito socialista) schierata con Pétain nella speranza che il suo regime potesse rappresentare una svolta nella ricerca di una soluzione alla crisi che aveva portato alla sconfitta del Paese, nel senso di una improbabile “terza via” tra fascismo e democrazia parlamentare. Così facendo, Tasca – forse preoccupato dall’ipotesi di una sua eliminazione a seguito del progetto tedesco (era in vigore il patto Ribbentrop‑Molotov) di un governo a Parigi con la partecipazione degli stalinisti (operazione piuttosto complicata e di difficile realizzazione, al punto che non ebbe neppure inizio) – si procurò l’accusa di “collaborazionismo”, successivamente caduta (definitivamente soltanto nel 1952) alla luce dell’opera da lui prestata alla Resistenza, soprattutto belga, e dell’aiuto portato a non pochi antifascisti italiani in difficoltà.

Non crediamo che il lavoro per il regime di Vichy da parte di Tasca abbia costituito di per sé una “macchia”, soprattutto da un punto di vista intellettuale, anche se sono molte e pesanti le incertezze e le oscillazioni analitiche che in lui si possono riscontrare in quel periodo. Non crediamo cioè che quella sua attività abbia avuto un carattere infamante, così come non crederemmo di per sé infamante o meno infamante rispetto a tale impegno una attività più diretta e organica, se mai ci fosse stata, in contatto con l’antifascismo democratico e con gli Alleati.

Ci limitiamo a sottolineare che la sconfitta nella Seconda guerra mondiale della Germania, il paese europeo più avanzato, dopo la débâcle del proletariato tedesco nel 1923 e dopo la batosta fatta subire allo stesso proletariato dagli stalinisti, i quali nel 1933 agevolarono obiettivamente l’avvento di Hitler al potere, costituì l’inizio del declino storico dell’Europa, che si fa sentire ancora oggi. La questione è estremamente complessa, ma è in questo ambito che va collocata l’attività di Tasca, sia pure senza formulare giudizi su comportamenti specifici del personaggio. E non ci interessa affatto che tali comportamenti siano stati compensati in qualche modo dal ruolo di “agente doppio” – così lo ha definito qualcuno – che egli svolse. Non facciamo parte della categoria di quanti ritengono ancora oggi che il blocco dell’Asse nella guerra abbia rappresentato il “Male” contro il “Bene”, che sarebbe stato incarnato dagli Alleati.

Più a destra Tasca scivolò successivamente, passando da posizioni di tipo antisovietico a posizioni anticomuniste tout court, fino a stabilire relazioni, anche se non di carattere subordinato, con il Dipartimento di Stato statunitense e con la CIA, come attestato dal suo biografo Alexander J. De Grand (Angelo Tasca. Un politico scomodo). Comunque dalla penna di Tasca uscirono sempre scritti interessanti.

Tutto ciò che abbiamo appena detto sulle iniziative politiche da lui intraprese dagli anni Trenta in poi, non vuol dire che l’analisi esposta nel documento del 1924 non sia corretta politicamente, cioè non vuol dire che non contenga utili elementi di valutazione, in particolare sulla scissione di Livorno del PSI, elementi di valutazione tra l’altro mai presentati da altri.

Mai presentati almeno in Italia, perché la questione era stata invero sollevata nei primi mesi del 1921, con argomenti in parte simili a quelli posteriori di Tasca, da vari membri della Centrale della KPD, primo fra tutti Paul Levi, redattore di un rapporto circostanziato al Comitato Esecutivo Internazionale sul congresso di Livorno del PSI, cui aveva presenziato in qualità di presidente dell’organizzazione tedesca, che egli aveva saputo trar fuori dalle sconfitte del 1919. Levi aveva criticato l’operato dei delegati di Mosca al congresso stesso, i quali avevano, a suo dire, contribuito, con una campagna ideologica non sostanziata da proposte politiche praticabili, a tener fuori dal Partito Comunista un numeroso strato di proletari sinceramente devoti alla causa dell’Internazionale, mentre il nuovo partito non mostrava di essere, rispetto alle tesi dell’Internazionale, così omogeneo come si credeva.

Paul Levi

Su quest’ultimo punto anche Tasca ebbe, come vedremo subito, occasione di soffermarsi, anche se non fece comunque alcun riferimento alle argomentazioni di Levi del 1921. Queste aprirono una crisi della direzione tedesca – sottoposta alle manovre degli “offensivisti”, presto concluse nell’infelice Azione di Marzo – crisi che giunse alle dimissioni dello stesso Levi e di altri membri della Centrale nella speranza, con un gesto clamoroso, di suscitare un serio dibattito, arginando il pericolo dell’estremismo avventurista sia in Germania, sia in Italia.

Si tenga presente che alle critiche di Levi a proposito della scissione di Livorno l’Esecutivo Internazionale replicò, ribadendo che la scissione stessa era scaturita dalla necessità di dar vita subito in Italia a un partito comunista non impedito dalla presenza dei riformisti e da una tolleranza nei loro confronti come quella della corrente massimalista. Ma le critiche di Levi da nessuno furono prese a pretesto per estrometterlo dal movimento. L’espulsione avvenne poco tempo dopo (in aprile) non tanto per la sua denuncia dell’Azione di Marzo come un “putsch bakuninista”, nel che, come rilevato da Lenin, egli aveva «politicamente ragione», quanto per il carattere pubblico conferito alla denuncia stessa in un momento difficilissimo del partito tedesco, quindi per un chiaro atto di indisciplina.

Ovviamente le posizioni di Levi sulla scissione italiana suscitarono una risposta da parte di Bordiga, che scrisse vari articoli in proposito, e da parte dell’Esecutivo italiano, con un rapporto ufficiale inviato a Mosca il 20 maggio 1921, che vale la pena citare in quanto conteneva un passaggio sorprendente: «I comunisti italiani pensano che l’esperienza del fallimento rivoluzionario del Partito Socialista in Italia debba essere accettata come una lezione di portata internazionale; non si sono affatto rammaricati che la “questione italiana” sia servita a smascherare, dopo gli opportunisti serratiani, i falsi comunisti di altri paesi, come Levi e C.» (l’ultima evidenziazione è nostra). È vero che Levi era già stato espulso quando questo testo venne redatto, ma non ci convince molto l’inserimento di esso tra gli scritti di Bordiga, anche alla luce del diverso tenore degli articoli che lo precedettero. Bordiga era un militante troppo accorto per abbandonarsi a espressioni come quella appena riportata. È vero che nella polemica le esagerazioni sono sempre all’ordine del giorno, ma parlare di Levi e di coloro che erano d’accordo con lui come di “falsi comunisti” superò ogni misura di decenza: non è cosa da poco la formulazione da parte di Lenin della speranza di un ritorno di Levi nel movimento. Il problema dell’attribuzione o no a Bordiga del rapporto è tuttavia cosa secondaria, visto che esso reca la firma dell’Esecutivo italiano.

Che altro aggiungere? Se Levi era un “falso comunista”, come poteva avere «politicamente ragione» sull’Azione di Marzo? Ma non è questa la sede per approfondire la vicenda e farlo ci condurrebbe fuori tema. Dunque ci fermiamo qui, paghi di aver ricordato un importante precedente di critica alle modalità della nascita del PCd’I.

Riprendendo il discorso sullo scritto di Tasca del 1924, su di esso, come su tutti gli altri suoi testi, si esercitò successivamente l’ostracismo dell’antifascismo democratico e della stessa “sinistra comunista”, che pure avrebbe dovuto essere immune da un simile atteggiamento. Ma certi ostracismi – e quello nei confronti di Tasca è soltanto un esempio fra i tanti – sono da deplorare, prima di ogni altra cosa, sul piano culturale, nel quale hanno introdotto e introducono una specie di droga che contribuisce a impedire una chiara visione delle cose.

La lettura degli scritti di Tasca, ovviamente, non è un passaggio obbligato per tutti coloro che sono impegnati nella faticosa ricerca di una via verso la rivoluzione comunista. Affermiamo soltanto che quanti tra loro si applichino a ciò che viene chiamato giustamente “lavoro teorico”, il quale comprende anche lo studio della storia, non possono trascurare un livello di conoscenza a prescindere dal quale ogni riflessione sull’intreccio dei problemi che si pongono si troverebbe priva di una solida e articolata base. Da Tasca – fermo restando che neanche retrospettivamente si può essere solidali con le scelte contraddittorie e confuse sul piano intellettuale e teorico, prima ancora che inaccettabili sul piano politico, della sua attività dagli anni Trenta in avanti – c’è molto da imparare, sia in positivo sia in negativo. E non crediamo di fare un torto, dicendolo, al lascito metodologico di Marx e di Engels.

Inoltre le doti intellettuali di Tasca sono state riconosciute perfino da un bordighista come Bruno Maffi nella Storia della sinistra comunista, e ciò a dispetto del rifiuto poco comprensibile, prima ancora che sul piano politico, sul piano umano, da parte di Bordiga di incontrare Tasca nel 1957 in occasione di un viaggio a Parigi per una riunione (fu il primo soggiorno all’estero dello stesso Bordiga nel dopoguerra), come ci ha testimoniato Sandro Saggioro basandosi sui ricordi di un militante che alla riunione di Parigi intervenne. Era stato Tasca a chiedere l’incontro. Lui e Bordiga avevano fatto parte dello stesso partito e da molto tempo non si erano più visti. Bordiga riservò tuttavia un ben diverso atteggiamento a Umberto Terracini, come risulta dalla lettera che gli inviò nel 1969 e che è stata pubblicata in un volume curato da Franco Livorsi (A. Bordiga, Scritti scelti).

* * *

Entrando in argomento, ecco quanto si legge nella parte iniziale del summenzionato documento di Tasca (paragrafi 1‑4, di cui non riportiamo la numerazione per agevolare la lettura):

«La scissione di Livorno ebbe una scarsa ripercussione nelle masse lavoratrici, che nella loro maggioranza non ne compresero il senso e la necessità. La ragione principale di ciò va cercata nel fatto che la scissione fu la conseguenza di una volontà generica della sinistra del PSI di fondare un partito “veramente rivoluzionario”. Benché l’esperienza recente dell’occupazione delle fabbriche abbia accelerato il processo di formazione del nuovo aggruppamento politico, questo non poté presentarsi alle masse come l’esponente di un preciso atteggiamento assunto nel periodo dal settembre‑ottobre 1920, durante il quale non assunse proprie responsabilità e non si distinse, in genere, dal grosso della corrente “massimalista”. Il proletariato italiano non poté così avere subito la sensazione chiara che esisteva uno stato maggiore capace di guidarlo, e che l’avrebbe portato alla vittoria se la sua “parola d’ordine” fosse prevalsa.

La coscienza “generica” della necessità della scissione dai riformisti (non chiara alla maggioranza del PSI e alla totalità dei lavoratori nel 1919) fu il solo punto d’incontro tra i due gruppi, raccolti attorno all’Ordine Nuovo e al Soviet, che costituirono – il secondo in netta prevalenza – il nucleo fondamentale del nuovo Partito, nonché il suo ceto dirigente. Tra i due gruppi però nessuna delle questioni che li avevano in passato divisi (movimento dei consigli di fabbrica, azione parlamentare, unità nel “massimalismo”) fu approfondita; così nel momento stesso in cui il partito sorgeva, alla “chiarificazione” meccanica voluta sul terreno dell’applicazione delle 21 condizioni d’adesione all’IC non seguì, né tosto, né per tre anni di vita del partito, quella sul senso delle esperienze degli anni 1919‑20 e sui problemi fondamentali della tattica comunista.

La scissione di Livorno lasciò nel vecchio partito i cosiddetti “comunisti unitari”, che bloccarono coi riformisti, facendo del PS lo strumento di sabotaggio sia della preparazione e dell’azione rivoluzionaria delle masse, sia dell’“esperimento” del governo di sinistra che i riformisti, abbandonati a se stessi, avrebbero probabilmente attuato. Il PS rappresentò da allora (e continuerà a rappresentarlo fino a che la destra e la sinistra che successivamente lo segmenteranno non si saranno ricongiunte ai loro rispettivi centri organizzativi: PSU [promosso dai riformisti dopo la loro espulsione nell’autunno del 1922] e PCI) un fattore di disgregazione e di diseducazione politica che, senza l’azione del PCI e dell’IC, avrebbe reso per lungo tempo irreparabile la sconfitta subita dal proletariato italiano. Inoltre il fatto che la linea di frattura avvenne – per colpa di Serrati e dei centristi – troppo a sinistra, lasciò al di là un numero considerevole di elementi proletari sinceramente terzinternazionalisti e impedì al PC di diventare più rapidamente l’organo dirigente dell’azione politica delle masse operaie e contadine d’Italia. Per queste ragioni noi crediamo che sia stato un male – inevitabile, ma un male – dal punto di vista della situazione oggettiva italiana d’allora e d’oggi, che la scissione sia avvenuta così come è avvenuta, differenziandoci in ciò dalla maggioranza per cui ha maggior peso sulla bilancia l’essersi realizzata la base costitutiva del nostro Partito col massimo di esclusione degli elementi incerti o non qualificati. Fin da questo punto (la valutazione cioè del come la scissione si è prodotta) si inizia un contrasto di giudizio tra l’IC e lo strato dirigente del Partito, in realtà tale diversità di giudizio sta alla base di molti successivi conflitti.

Dopo la scissione di Livorno si poteva battere l’una o l’altra strada nei confronti del PS: agire con tutto il peso della nostra azione come un cuneo per spezzare il blocco massimalista‑riformista, risolvendo in modo organico l’equivoco del serratismo, oppure considerare il PS come un tutto che Livorno aveva definitivamente separato dall’IC, da colpirsi quindi con un attacco frontale permanente che mirasse alla sua distruzione. L’IC ha scelto la prima, il Partito la seconda. Noi riteniamo che l’IC avesse visto giusto e che il Partito abbia errato; ma la conseguenza fu che due parole d’ordine diverse ed opposte erano in campo in riguardo al PSI e vi rimasero fino alla vigilia del Congresso di Roma [del PSI] (ottobre ’22) e oltre. Tale conflitto durò quindi per due anni: il Partito, pur non ignorando gli scopi cui l’IC tendeva, ne sabotò con pervicace ostinazione il raggiungimento, e l’IC non volle mai prendere una posizione aperta e decisiva, dicendo chiaramente quel che voleva, lasciando perciò incancrenire uno stato di cose inverosimile. Si arrivò così all’assurdo che l’IC, invece di fare del nostro Partito il centro della sua azione di conquista del PS, dovette cercare al disopra del Partito un contatto diretto colle frazioni di sinistra del PS e lavorare in Italia in una condizione di … illegalità nei confronti della sua Sezione! Il richiamo a una situazione di tal genere, prolungatasi oltre ogni limite tollerabile e diventata anzi cronica, ci dà occasione di dichiarare ch’essa non dovrebbe mai più ripetersi, se non si vuole ricascare dritti nelle tradizioni della II Internazionale» (evidenziazioni nell’originale).

* * *

L’affermazione iniziale – «La scissione di Livorno ebbe una scarsa ripercussione nelle masse lavoratrici, che nella loro maggioranza non ne compresero il senso e la necessità» – è inoppugnabile. Infatti, se le masse avessero compreso senso e necessità della scissione di Livorno non ci si sarebbe trovati nella prima metà del 1921 con un PSI che faceva il bello e il cattivo tempo all’interno del movimento operaio.

La bandiera degli Arditi del Popolo

Quanto al movimento degli Arditi del Popolo, al quale Tasca dedica attenzione in altra parte del documento, se è vero che in esso la componente anarchica e sindacalista‑rivoluzionaria fu massicciamente presente, la stessa cosa vale per quella dei socialisti massimalisti, anche se non si trattò di una partecipazione organizzata vera e propria ma di un afflusso, senz’altro molto consistente, a titolo individuale.

L’incomprensione della scissione da parte delle masse si protrasse fino al 1922 quando si verificò l’esperienza dell’Alleanza del Lavoro, promossa dal Sindacato Ferrovieri, che lanciò lo sciopero generale dei primi di agosto. Invitando alla lettura della ricostruzione di questa iniziativa da parte di Tasca e dell’apposito capitolo a essa dedicato di Amadeo Bordiga politico, la direzione del movimento fu lasciata dal PCd’I, cui pure era stato offerto di entrarvi, ai riformisti e ai massimalisti. Tasca parlò in altra occasione anche della mano della massoneria nel vertice dell’Alleanza. La massoneria aveva già agito pesantemente contro il proletariato al momento dello scellerato “patto di pacificazione” dei socialisti con i fascisti (agosto 1921), la cui sottoscrizione non è imputabile certo ai massimalisti in blocco, anche se i capi del partito giustificarono la sua accettazione come una “manovra tattica” per ottenere “tempo” dagli squadristi, che naturalmente non si prestarono al gioco disattendendolo subito; così come non imputabile ai massimalisti in blocco fu la presa di distanza del Partito Socialista nei confronti del movimento degli Arditi del Popolo (nel congresso dell’ottobre 1921).

Quanto al PCd’I, che avrebbe potuto entrare nella struttura dell’Alleanza del Lavoro senza rinunciare alle proprie posizioni e impedendo che le cose finissero con la vittoria di Mussolini, esso non volle sporcarsi le mani con un contatto con le altre organizzazioni politiche della classe operaia e sostenne che sarebbe stato meglio se l’Alleanza fosse stata concepita come un “fronte unico sindacale”. I comunisti, pur disciplinandosi alle direttive del vertice del movimento, fecero pertanto assegnamento sul contributo che i socialisti delle due tendenze, liberi di agire, avrebbero dato al loro stesso “smascheramento”. La combattività dimostrata dal PCd’I fu perfino encomiabile, ma si lottò in ordine sparso sul piano politico e militare.

Non vogliamo addentrarci in una ricostruzione della vicenda complessiva del PCd’I, nella quale il problema sollevato da Tasca andrebbe collocato in tutta la sua importanza, anche se sicuramente è esagerato affermare, come fa Tasca, che l’Internazionale – lontanissima da quello che Lenin aveva denunciato come lo «sport della caccia ai centristi» (“Lettera ai comunisti tedeschi”, 14 agosto 1921), cioè a coloro che si collocavano in posizione intermedia tra i riformisti e i rivoluzionari – operò in Italia verso il grosso del Partito Socialista in condizioni di «illegalità», cioè all’insaputa dell’Esecutivo della sua sezione ufficiale. I passi compiuti furono caratterizzati, come abbiamo detto, da molte incertezze e non si svolsero in modo organico. Ma nulla di più.

Il problema che si poneva era quello di fornire al PCd’I una base di massa con la quale essere in grado di affrontare l’offensiva fascista che mirava a una vittoria strategica sul movimento operaio. Problema di difficile soluzione, ma che non si poteva aggirare. L’importanza della sconfitta dell’Alleanza del Lavoro fu sottolineata dallo stesso Mussolini che ne aveva fatto la precondizione della Marcia su Roma. E l’obiettivo di bloccare l’offensiva fascista poteva essere raggiunto con la costituzione di un fronte unico proletario, cioè con un accordo dei comunisti e delle altre organizzazioni a base operaia, rendendo organi di quest’ultimo i reparti degli Arditi del Popolo (alcune decine di migliaia di uomini, per lo più ex combattenti), ma anche con l’operazione specifica del distacco del grosso dei “comunisti unitari” del 1921 dai riformisti, che essi espulsero alla fine del 1922, dopo che la partita era stata ormai chiusa. I “comunisti unitari” del 1921 non erano infatti confluiti nel nuovo partito non tanto perché legati a doppio filo a Turati o alle indubbie esitazioni di certi loro dirigenti, ma perché poco convinti della linea politica troppo generale, che aveva animato la scissione.

Lenin chiarì che senza impostare teoricamente, politicamente e organizzativamente in modo corretto la lotta contro il centrismo si sarebbe corso il rischio, pur con una buona demarcazione ideologica, di rovinare l’Internazionale, non conquistando la base proletaria del centrismo stesso, che a Livorno aveva raccolto quasi centomila voti (contro i cinquantottomila dei “comunisti puri”) e che al congresso della Confederazione Generale del Lavoro poco tempo dopo raccolse, insieme ai riformisti, un milione e mezzo di iscritti contro i poco più di quattrocentomila che si schierarono con la corrente che faceva capo al PCd’I.

Purtroppo all’ingresso in quest’ultimo dei cosiddetti «terzini» (terzinternazionalisti) si arrivò quando il proletariato era stato ormai logorato dalle sconfitte e ciò aveva avuto ripercussioni nel radicamento tra le masse lavoratrici sia del PCd’I, sia dei massimalisti (i terzini furono poche migliaia). Pertanto coloro che si unificarono col PCd’I alla fine non furono certo un autentico coefficiente di forza, soprattutto dopo l’estromissione dal vertice dell’organizzazione di Bordiga e dei suoi compagni.

Nel caso degli Arditi del Popolo, snobbati dai comunisti nonostante una collaborazione di fatto che si realizzò in varie occasioni, le cose andarono ancor peggio (fino al punto che ne fu denunciato – con accuse assurde ai dirigenti, a partire da Argo Secondari – un presunto carattere piccoloborghese che, se fosse esistito, e perfino se fosse stato prevalente nell’organizzazione, di per sé non avrebbe messo certamente in difficoltà il movimento operaio). Dall’esperienza degli Arditi del Popolo (che furono impegnati nelle principali azioni contro i fascisti fino alle barricate di Parma nell’estate 1922) il partito avrebbe potuto trarre la possibilità effettiva di dar vita a organismi di autodifesa del proletariato. Ma non se ne fece nulla, e la struttura militare comunista restò di dimensioni modeste, come testimoniato da tutti i documenti. Per rispetto della verità, va detto che Gramsci nel 1921 ebbe uno sprazzo di lucidità nella valutazione degli Arditi del Popolo quando furono costituiti, una valutazione in contrasto con quella dell’Esecutivo del partito, ma che egli stesso mise subito a tacere. Tutto qui.

Le barricate antifasciste di Parma (agosto 1922)

Tasca ricorda, in secondo luogo, che tra i due gruppi che nel 1921 costituirono il nucleo del nuovo partito, cioè Il Soviet, in posizione preminente, e L’Ordine Nuovo, «nessuna delle questioni che li avevano in passato divisi […] fu approfondita; così nel momento stesso in cui il partito sorgeva, alla “chiarificazione” meccanica voluta sul terreno dell’applicazione delle 21 condizioni d’adesione all’IC non seguì […] quella sul senso delle esperienze degli anni 1919‑20 e sui problemi fondamentali della tattica comunista». E la chiarificazione non avvenne nemmeno al momento del secondo congresso del partito, che approvò il documento sulla tattica approntato da Bordiga e Terracini e criticato pesantemente dall’Esecutivo Internazionale. Le famose “Tesi di Roma” stesero, al riparo di considerazioni astratte, una coltre di silenzio sul problema della conquista della maggioranza dei lavoratori e sul rapporto con i massimalisti, per di più mentre la base del partito cominciava a restringersi, un po’ come ricaduta dell’incomprensione della scissione di Livorno tra le masse e un po’ per l’indispensabile durezza della selezione interna anche di fronte all’avanzata fascista.

Tasca prosegue affermando che dopo la scissione di Livorno si potevano percorrere due strade: «spezzare il blocco massimalista-riformista, […] oppure considerare il PS come un tutto che Livorno aveva definitivamente separato dall’IC, da colpirsi quindi con un attacco frontale permanente che mirasse alla sua distruzione». La prima strada, quella dell’Internazionale, sarebbe stata percorribile a condizione di formulare una proposta seria di alleanza politica alla maggioranza del PSI dall’interno del movimento di massa.

Ripetendo che la scelta dell’Internazionale non fu proprio così netta e decisa come sostenuto da Tasca, occorre riconoscere, quando si affronta il problema della scissione di Livorno, che considerare il PS come un tutto da distruggere fu invece un errore dalle conseguenze nefaste, avallato nel 1924 dalla maggioranza del Comitato Centrale, dalla quale Tasca tenne a distinguersi. Questo “errore” avrebbe potuto ancora essere superato dopo la separazione dai socialisti, ma la “sinistra comunista” e Bordiga, non meno dello stesso Gramsci, non ne vollero sapere.

Senza addentrarci nelle motivazioni che spinsero Bordiga a elevare a sistema la strada scelta dopo Livorno, a Tasca va riconosciuto, al di là di una presa di posizione sbagliata contro la lotta della prima opposizione di sinistra nell’Unione Sovietica, il merito di aver esposto in modo preciso la situazione del movimento operaio italiano. Né si deve tralasciare che, proprio nel documento che abbiamo richiamato, egli riconobbe anche gli elementi positivi dell’attività svolta dall’Esecutivo italiano nel 1921‑22, da riprendere e valorizzare, mentre dai Gramsci e dai Togliatti questi stessi elementi positivi furono spazzati via all’ombra di una “disciplina” che fu quella della degenerazione della rivoluzione russa, della Terza Internazionale e dello stesso PCd’I.

Sarebbe istruttivo leggere e commentare tutto lo scritto di Tasca, ma sulla scissione di Livorno i passi che abbiamo citato sono più che sufficienti. Celebrando la nascita del PCd’I, non si può tacere sugli aspetti sui quali ci siamo soffermati. Se si tace, non si impara nulla dal passato.

(Genova, aprile 2016)

Note

[1] Questo numero de Lo Stato Operaio è stato integralmente riprodotto sul sito dell’Associazione Pietro Tresso al seguente link [Ndr].